昨年8月に長崎県の壱岐島を訪れ、「壱岐島綺談」と題して会に投稿した。今年の7月、同じく博多港から深夜発のフェリーに8時間近く揺られ、早朝五島列島に上陸した。目的は奈留島の教会と、福江島の西端に建つ灯台を訪れることにあった。

潮の香りと祈りのかたち 〜奈留島と福江島をめぐって〜

野母商船の太古号が奈留島の港に近づく頃、真っ青な海に浮かぶ島影は、まるで時を忘れたように静かで、わたしの日常が遠のいていく。

◆江上天主堂──森に隠された祈り

海岸線を離れ、緑に包まれた山道やトンネルをひとり乗り電動カーでトコトコ進むと、別の海岸に面した集落に行き着く。広場に隣接した樹木の間から、白と水色の瀟洒な教会が見え隠れする。江上天主堂──そこは、長い間ひそやかに信仰を護り続けた人々の祈りの結晶だった。木造ゴシック様式の小さな聖堂。早朝に予約をして観覧する旅人は二人だけだった。管理人が扉を開けると、木の温もりとともに、静寂が支配する。ステンドグラスから差し込む光が、床に柔らかな模様を描いている。どこか懐かしく、どこまでも純粋な空間だ。教会は1918年に建てられた。明治以降、隠れキリシタンが信仰を開示できるようになってからの、静かな喜びの象徴である。この場所を信仰の拠り所として現在も通う信者はたった一人きりとなった。80歳代の老女が祈る姿が目に浮ぶ。外からは見えない深い歴史が、風に乗って語りかけてくるようだった。海の向こうに広がる世界を信じながら、決して声高に語らなかった祈り。そんな古の信者の想いに、そっと触れた気がした。

◆大瀬埼灯台──絶海の地に立つ白い塔

奈留島からは五島旅客船の高速船に乗り換えて30分。五島市最大の福江島へ渡り、島の西端へとレンタカーを走らせた。明治9年に英国人技師の手により着工され、昭和46年に現在の姿となった九州最西端の灯台が、東シナ海を臨む大瀬崎に佇む。

灯台への途は険しい。海岸線をなぞり最寄りの駐車場からは急勾配の歩道に分いる。夏草の匂い、潮の香り、蝉と風の音だけが道連れだ。見えた! 切り立った断崖の突端に建つ白亜の灯台は屹立していた。五島列島の西の果てでもあり、強風で波が岩を打ちつける音が響く。灯台の姿は孤高でありながら、どこか人の温かさを感じさせる存在感が漂う。

目前の海は西海国立公園の名に恥じない。果てしなく広く静かで力強い。かつてこの海を越えてキリスト教が伝わり、多くの人が命懸けで信仰を護った。その海を見つめ続けている灯台は、まるで過去と今とを静かに結ぶ証人のようだ。無限に広がる青い海原に向かって、何かを語りかけるようだ。決して大きくはないが、堂々としていて、海を見守る番人のように凛としている。灯台へと続く細くまっすぐな一本道は、まるで信仰にも似た一本の意思を感じさせる。この場所に立つと、人は否応なく「地の果て」を感じる。そして同時に、「始まり」もまたここにあるのだと思わせられる。

──祈りと灯り

江上天主堂の祈りと大瀬埼灯台の灯り。どちらも、人の心に宿る「信じる力」を可視化したものだと実感する。派手ではなく、けれど確かにそこにあり、人を導き、支えるもの。五島列島への旅は海を渡ることから始まる。けれど本当は、もっと深く、もっと静かに、自分の内面に向かう旅だったのかもしれない。(7期生 黒田 豊彦)

後日談

旅を終えてまもなく、偶然に2つのテレビ番組に出会った。7/15放送の NHKでは、にっぽん縦断 こころ旅〜2011年の再放送で、火野正平が自転車で「こころの風景」を訪ねる番組の原点となった。目的地は大瀬崎灯台で、あの急勾配の歩道を火野さんも歩いて行った。7/20にはTBSが世界遺産「長崎と天草250年の奇跡 秘められた祈り」の中で、あの教会が映し出された。

もし今回の旅がなければ、これらの番組に触れることも、また気にすることもなかったろう。そう考えると、五島列島への初めての旅は必然的だったとさえ思えてくる。

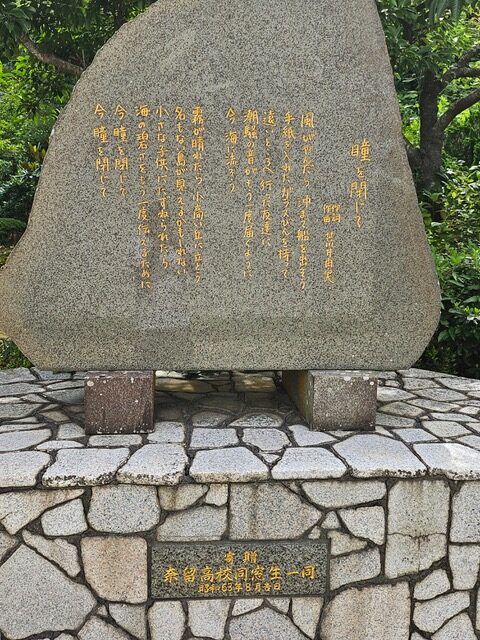

・右上写真:ユーミンが荒井由実時代1974年に奈留高校に寄せた愛唱歌

「瞳を閉じて」の記念碑

・右下写真:映画「孤独のグルメ」のロケで奈留島の名所となった食堂

“みかんや”にて朝食。

<<Kissの会は、RSSC同窓会ホームページへの投稿サークルです>>

【Kissの会 連絡先】 kiss7th.rssc@gmail.com

【投稿履歴/Kissの会 webサイト】https://rssc7thkiss.jimdofree.com/