二年前の春のことだった。友人から池袋で開催される「古典講座」へのお誘いを受けたのだ。古典といえば、中学・高校の教科書でお目にかかって以来すっかりご無沙汰で、著名な作品の書き出しを思い出すのが精一杯だったが、「月2回、晩酌前に古典文学に触れてみるのも一興かも」という軽いノリで参加することにした。

まず手始めに、兼好法師の「徒然草」で和漢混淆文のウォーミングアップをして、鴨長明の「方丈記」ではリズミカルな名文とともに、地震などの厄災に関する正確な記述に驚かされた。そして、江戸元禄に時代は下り、松尾芭蕉の「野ざらし紀行」から「おくのほそ道」に至る紀行文と、名句の世界にどっぷりと浸かり、直近は清少納言の「枕草子」。おなじみの「春はあけぼの…夏はよる…」の第一段から順に読むことはせず、清少納言が一条天皇の中宮となった定子のもとに、女房として出仕した頃から、様々な出来事を記述した章段を時系列的に追いかけている。

枕草子といえば、才気煥発な清少納言がお題を決めて、「好きだ、嫌いだ」と言いたい放題といったイメージだったが、デビュー当時の彼女は緊張の連続で、やや舞い上がり気味だ。しかし、程なく関白道隆が急逝し、清少納言の周辺は没落の道を歩みだす。中宮定子の看板女房として、その後の彼女はどのように上流階級の男性陣と渡り合っていったのか、読み込んでいくことになるのだろう。

これまでにいくつかの古典作品を読む中で、最も親近感が湧いたのは松尾芭蕉、その人である。「おくのほそ道」の旅の目的は、東北各地に点在する歌枕や古跡を訪ねることだったそうだが、私も芭蕉ゆかりの地へ足を運ぶ機会が増え、あちこちで芭蕉さんの銅像や句碑にお目にかかった。彼と同じ場所に立ち、声に出して名文、名句を味わうと不思議なものである。俳句などとは縁遠い私でも、いにしえの詩人の目に映った情景がイメージでき、しばし立ち止まり、心豊かなひと時を過ごすことができるのである。

芭蕉は伊賀上野に生まれ、不運にも武士としての栄達の道が絶たれた。その後、俳諧師として身を立てるため、貞門、談林の俳諧を経験しながら、1672年(寛文12年)に29才で江戸に下る。そして、個性的な門弟たちと江戸俳壇で一定の勢力を確保し、1680年(延宝8年)37才で、江戸市中の生活から隅田川東岸の新開地:深川の草庵に移る。その後、1689年(元禄2年)芭蕉46才の時に「おくのほそ道」の旅に出て、蕉風俳諧の到達点「不易流行」「かるみ」の境地へとたどり着く。しかし、夢は枯野をかけめぐり、1694年(元禄7年)に51才でこの世を去る。芭蕉が最後に見た夢は何だったのか。そう思うと、彼の生き様を追いかけてみたくなるのである。

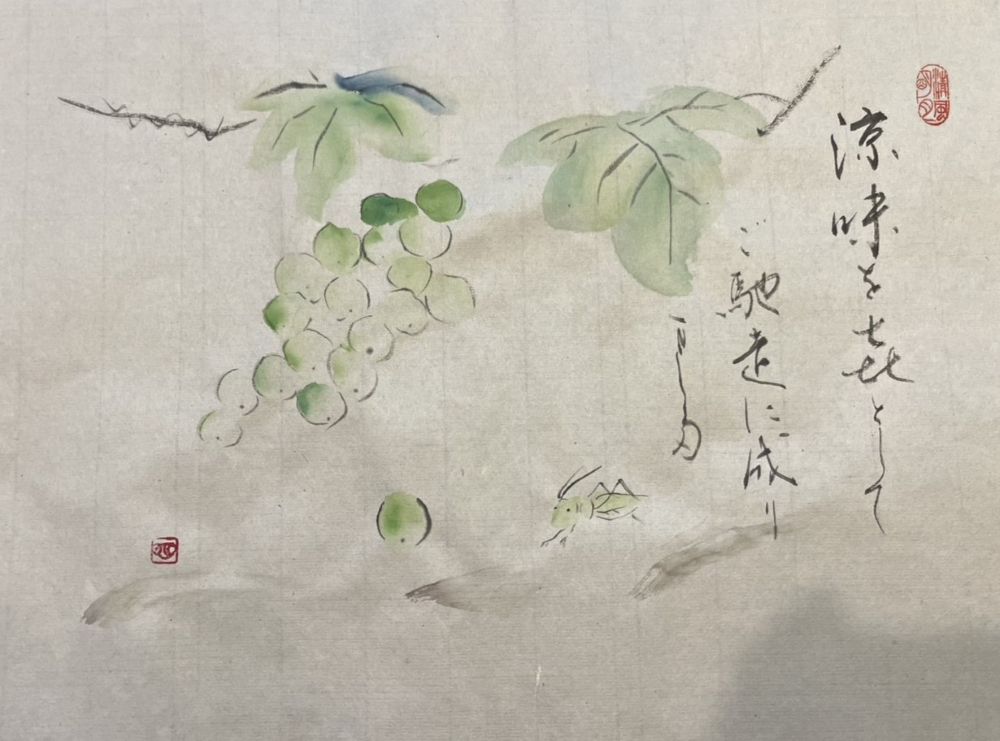

数日前、遠方の友人から涼しげな絵手紙が手元に届いた。それは季節の果物を受け取った礼状なのだが、葡萄の葉と房が美しい文字と重なり合って、一瞬のそよ風を感じさせてくれた。まさに「片雲の風にさそわれて、漂泊の思ひやまず」となってきた。「日々旅にして、旅を栖(すみか)とす」のも悪くない。これまでの人生、それなりに努力もし、汗も流してきた。芭蕉がいう「かるみ」についての理解はいまだ不十分だが、今後はより“軽々と”生きていくようにしたいものである。今年の暑さはいつまで続くかわからない。タイミングを逃さず出かけることにしよう。暦の上ではまもなく“秋分”。「暑さ寒さも彼岸まで」と願いたい。(7期生 石巻)

<<Kissの会は、RSSC同窓会ホームページへの投稿サークルです>>

【Kissの会 連絡先】 kiss7th.rssc@gmail.com

【投稿履歴/Kissの会 webサイト】https://rssc7thkiss.jimdofree.com/

この記事の投稿者

最新の投稿記事

会員皆様からの投稿2026年1月11日【Kissの会 第218回投稿】「やってみせ 言って聞かせて させてみせ」

会員皆様からの投稿2026年1月11日【Kissの会 第218回投稿】「やってみせ 言って聞かせて させてみせ」 会員皆様からの投稿2026年1月1日【kissの会 ゲスト投稿no.137】「国宝崇福寺と立教大学とのつながり」

会員皆様からの投稿2026年1月1日【kissの会 ゲスト投稿no.137】「国宝崇福寺と立教大学とのつながり」 会員皆様からの投稿2025年12月21日【Kissの会 第217回投稿】「大阪・関西万博と一頭の蝶」

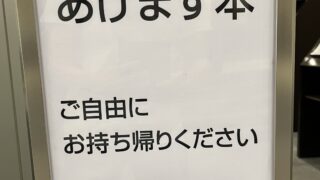

会員皆様からの投稿2025年12月21日【Kissの会 第217回投稿】「大阪・関西万博と一頭の蝶」 会員皆様からの投稿2025年12月11日【Kissの会 第216回投稿】「あげます本/リサイクル資料から」

会員皆様からの投稿2025年12月11日【Kissの会 第216回投稿】「あげます本/リサイクル資料から」