6月初旬に、奈良国立博物館 開館130年記念特別展「超国宝-祈りのかがやき-」、京都国立博物館 大阪・関西万博開催記念特別展「日本、美のるつぼ-異文化交流の軌跡-」に行くことができた。

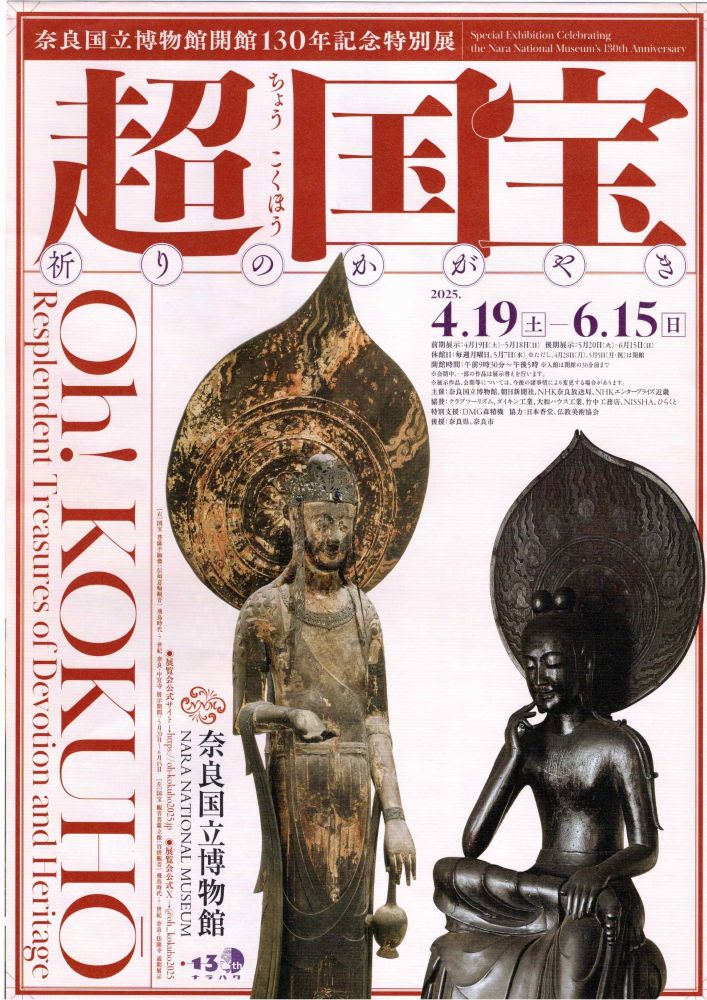

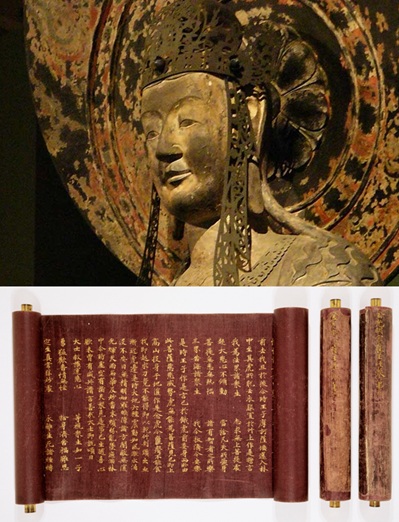

奈良国立博物館では、国宝約110点を含む140点が7つのテーマに沿って展示されていた。初めに迎えてくれた国宝は、法隆寺の「観音菩薩立像(百済観音)」であった。1月に雪が舞う法隆寺を訪れた時の見た観音菩薩立像である。あの時と同じように私を見ていたように感じた。八頭身のすらりとした姿と、優しくて神秘的な微笑みが心に沁みてくるのがわかった。飛鳥時代から私たちを見守ってくれているのかと思うと、飛鳥の人たちと現代に生きる私が一体になっているような気がしてきた(下写真右上)。

写経の美と名僧の墨蹟の会場では、「国宝 金光明最勝王教(国分寺教)」の所で足が止まった。空海や最澄の墨蹟もあり素晴らしい作品ばかりであったが、奈良時代の金光明最勝王教には心を奪われてしまった(下写真右下)。いつしか時を経ても、未来の人たちがこの素晴らしい国宝に会えるようにと祈るような気持ちが芽生えてきた。

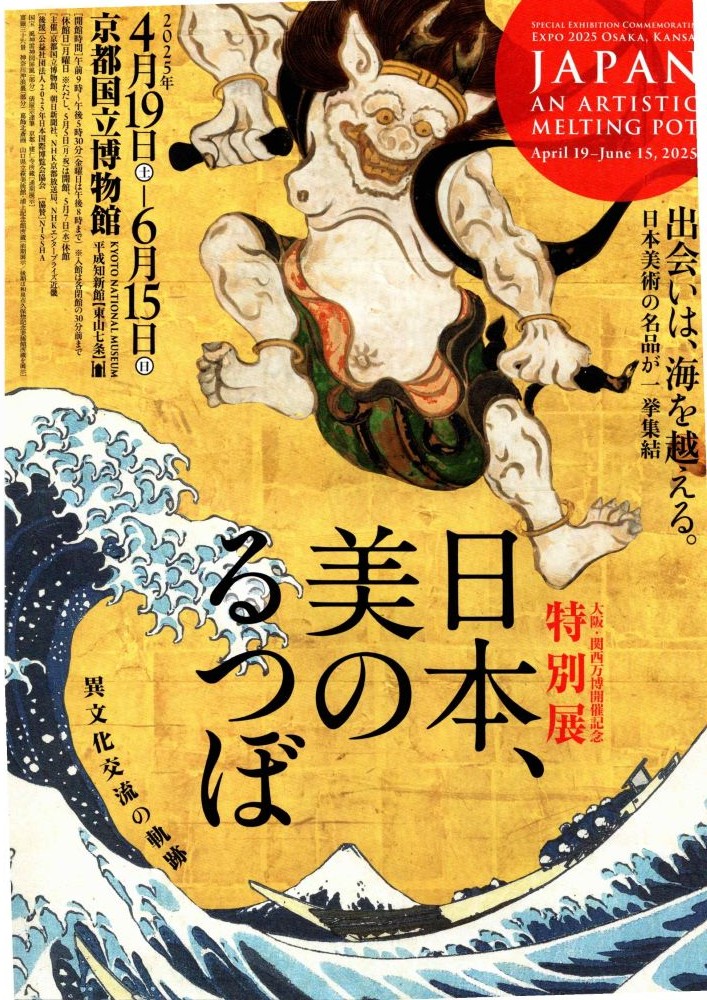

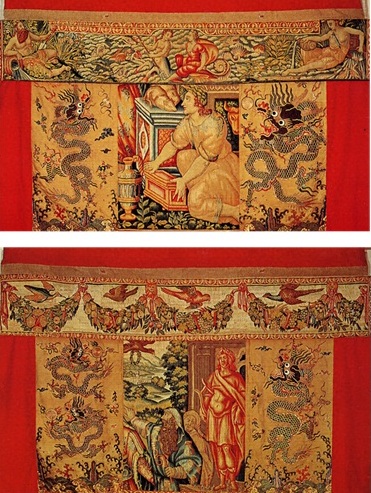

翌日は京都国立博物館。まさに「出会いは、海を越える。日本美術の名品が一挙集結」であった。弥生・古墳時代から明治期までの絵画、彫刻、書跡、工芸品等が200点以上展示されていた。展示品の多さにも圧倒されたが、それ以上に人の多さにも圧倒されてしまい、まるで博物館で車酔い状態になってしまった。気を取り直して、展示品を見ていくうちに自分の世界を少し取り戻すことができた。「琳派」の祖として有名な俵屋宗達筆「国宝 風神雷神図屏風」、葛飾北斎の傑作である「神奈川沖浪裏」も人を避けながらではあるが見ることができた。私は特に空海が唐から持ち帰った経典を収めるための蒔絵の箱に魅かれた。もう1つが16世紀のベルギーで作られた織物である「祇園会鯉山飾毛綴」(下写真右)である。毛綴(けつづれ)は祇園祭の山鉾を飾る織物である。20年近く前に祇園祭の宵山でみた山鉾を飾る織物の美しさを思い出したのかもしれないが、織物の前でじっくりと見ることができた。奈良国立博物館も京都国立博物館も、見ている私に感動を与えてくれた。2日間の博物館巡りで「時間を忘れて美しいものを美しいと感じる心を大切にしなさい」と教えられた。

今回の博物館巡りで、もう一つ大切なことを教わることができた。それは奈良博物館での出来事である。窓口での入場券が販売停止となり、係の人から「近くのコンビニエンスストアで購入できます」のアナウンスがあり、多くの人がコンビニエンスストアに足を運んだ。そこには高齢者が多く、購入するのに時間も要していた。その時、私たちの後ろに並んでいた方が、「父の分も買うので一緒にどうですか?」と周りの人に声をかけてくれた。一斉に「お願いします」これで一件落着。あっという間にチケットを購入することができた。初めて会った方なのに、感謝しかなった。人の優しさの宝にも出会うことができた⒉日間の博物館巡りであった。(7期生 金子節子)

<<Kissの会は、RSSC同窓会ホームページへの投稿サークルです>>

【Kissの会 連絡先】 kiss7th.rssc@gmail.com

【投稿履歴/Kissの会 webサイト】https://rssc7thkiss.jimdofree.com/

この記事の投稿者

最新の投稿記事

会員皆様からの投稿2026年2月21日【Kissの会 ゲスト投稿no.139】「天平の遺産を訪ねて」

会員皆様からの投稿2026年2月21日【Kissの会 ゲスト投稿no.139】「天平の遺産を訪ねて」 会員皆様からの投稿2026年2月11日【Kissの会 第220回投稿】「北海道・北東北の縄文遺跡群を訪ねて」

会員皆様からの投稿2026年2月11日【Kissの会 第220回投稿】「北海道・北東北の縄文遺跡群を訪ねて」 会員皆様からの投稿2026年2月1日【Kissの会ゲスト投稿no.138】「図書館が変わる時」

会員皆様からの投稿2026年2月1日【Kissの会ゲスト投稿no.138】「図書館が変わる時」 会員皆様からの投稿2026年1月21日【Kissの会 第219回投稿】「持続可能なファッションの選択」

会員皆様からの投稿2026年1月21日【Kissの会 第219回投稿】「持続可能なファッションの選択」