最近のユーチューブネタで気になるのが、予備校や塾の講師による、大学いじりである。多くがFランFランと騒ぎ立てる。ここで言うFランとは受験時の難易度がボーダーフリー。すなわち、受けた人の殆どが合格するレベルの大学を言う。予備校や塾は自分たちの受験企業へ誘導するのが目的であろうが、不愉快極まりない。どこに進学しようが個人の自由である。偏差値で測れない理念や伝統をもった大学も多くある。元を正せば文部科学省の無策から来ている。

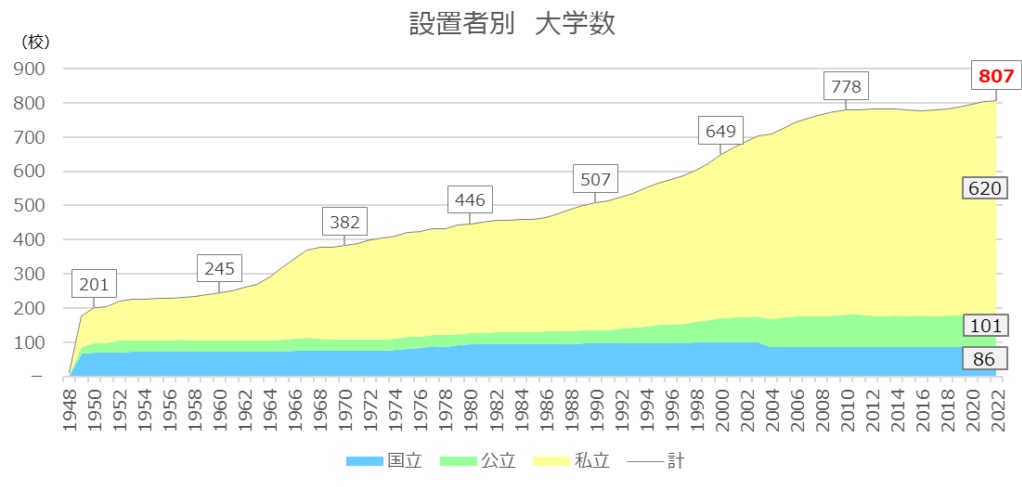

ちょっと古いが、1940年には、全国の大学数は国立私立いれて47校しかなかったが2024年、今や800校に届こうとしている。それに加え、大手マンモス校は定員の拡大や大幅な水増し入学を行ってきた。それとは逆行して、子供の出生人口はピーク時の1949年の270万人から2024年度68万人と激減している。大学の定員総数より、受験者の方が少ないのは歴然。私立大学の5割は赤字。2024年度の記録では59%の私立大学が定員割れ。それでも、新設大学の開学は続いている。文部科学省は、大学の新設を、ほとんど認めている。新設大学が自分たちの天下り先と、考えているとの批判もある。

出所:https://talent-ize.com/education/university-student-transition/

顕著な例を一つあげる。2023年開学した「電動モビリティ専門職大学」は学年定員40名に対し、入学者3人(内1人退学)。2024年度入学者2名。大学は学生の募集停止を発表した。 何故、新設大学は激増したのか?地方に大学を作れば、地方が活性化する。若者が、地元に定着してくれると考える人が多かった。中には大学を作れば、儲かると考える輩も多くいた。リスクを少しでも軽減しようと、有名大学とのタイアップで、フランチャイズの様に○○東京理科大学等も出現。地方自治体は資金や土地の提供などで、支援するも、全く、不人気。この大失敗を隠す為?無理やり公立化して、国から地方交付金を引っ張る大学も続出。諏訪東京理科大、山口東京理科大、旭川大学、長野大学等他多くの経営不振の私立大学が公立化した。 しかしながら、公立化に、抵抗され、危機的状況に陥っている大学もある。最近では千葉科学大学、姫路独協大学は自治体が公立化に難色を示している。安易な大学の新設認可は大学経営に危機的な状況を与えつつある。

現在、私立大学の18%は経営破綻のレベルにある。短大の半分が消滅したように、4年制大学の崩壊、消滅が近づいている。選抜機能を無くした大学は、大量の中途退学者を生み、社会問題化している。文部科学省の無策が社会を構成している大学という仕組みの崩壊の発火点となるのではないか!(7期生 馬淵俊朗 )

<<Kissの会は、RSSC同窓会ホームページへの投稿サークルです>>

【Kissの会 連絡先】 kiss7th.rssc@gmail.com

投稿履歴/Kissの会 webサイト】https://rssc7thkiss.jimdofree.com/