高校の教科書に伊東静雄の「そんなに凝視[みつ]めるな」という詩が載っていた。その中の「花とみづからをささへつつ歩みを運べ」という言葉が好きだった。初心を忘れない。理想を目指す。大切なものを守る。こういう心の在り方は、たぶんだれもが好ましく思うだろう。汚泥にあっても咲く蓮のよう。美しくて、凛々しい。では、ドストエフスキーはどうだろう? 悩んでもしようがないことを悩んだ、暗い人。伊東静雄だって悩んだだろうが、外人だからね、「神」を持ち出す。しかも、ロシア人。

昨年は、ドストエフスキー生誕200年の年だったそうだ。翌年(2022年)の7月に名古屋で開かれる学会に行ってみたいとさえ思ったのだが、プーチンの侵攻とコロナの蔓延で、縮こまってこの夏をやり過ごした。そして10月、年に一、二度のこのエッセーの順番が来て、日常の何かを書こうかと思ったら、生きてドストエフスキー生誕200年という年を迎えたのにそのことに触れないなら、生きてないのといっしょだね、と言われた気がした。二十歳の私に。生きているわよと返して、この文章を書いている。

昨年は、ドストエフスキー生誕200年の年だったそうだ。翌年(2022年)の7月に名古屋で開かれる学会に行ってみたいとさえ思ったのだが、プーチンの侵攻とコロナの蔓延で、縮こまってこの夏をやり過ごした。そして10月、年に一、二度のこのエッセーの順番が来て、日常の何かを書こうかと思ったら、生きてドストエフスキー生誕200年という年を迎えたのにそのことに触れないなら、生きてないのといっしょだね、と言われた気がした。二十歳の私に。生きているわよと返して、この文章を書いている。

村上春樹は「カラマーゾフの兄弟」を特別視し、亀山郁夫は「ドストエフスキーは自分にしかわからないという妙な自信がある」と言ったが、私も相当に愛していると自負する。「100分de名著」など読むと、こんなこともわからずに感動していたのかと驚くが、魂の出会いに情報はいらないとも思う。

「怪物とたたかう者は、みずからも怪物とならぬようにこころせよ。なんじが久しく深淵を見入るとき、深淵もまたなんじを見入るのである」とニーチェは語り、私は長くその場所を封印してきた。それでも、スメルジャコフの「地獄があるのに調和もくそもあるものか」という叫びと、イワンの大審問官の問いが、私を離れることはなかった。

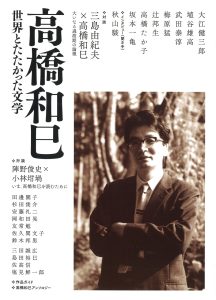

彼らの場所、私の地下室には、同じくらいに大切なパスカルと高橋和巳も住んでいる。どちらも39歳で亡くなった。歩き続けていれば、景色は変わる。びっくりするほど変わるから、長く生きるとね、21世紀になるとねと、話しかけてみたくなる。でも、そう思うのはきっとちがうのだ。高橋和巳はわかっていた、自分に足りないのはユーモアのセンスだと。苦悩教の始祖と揶揄されても、含羞のあるきれいな微笑を浮かべていた。短命なんて関係ない。人は死ぬとき、生き切っている。生き遺したと言っても何にもならない。

彼らの場所、私の地下室には、同じくらいに大切なパスカルと高橋和巳も住んでいる。どちらも39歳で亡くなった。歩き続けていれば、景色は変わる。びっくりするほど変わるから、長く生きるとね、21世紀になるとねと、話しかけてみたくなる。でも、そう思うのはきっとちがうのだ。高橋和巳はわかっていた、自分に足りないのはユーモアのセンスだと。苦悩教の始祖と揶揄されても、含羞のあるきれいな微笑を浮かべていた。短命なんて関係ない。人は死ぬとき、生き切っている。生き遺したと言っても何にもならない。

病身で殴り書き、一人きりでつぶやいた人の言葉や姿が私にまで届いたことは、すごいことだと知っている。シモーヌ・ヴェイユもそうだ。その言葉を大事に遺し、翻訳し、出版し、取り上げてくれた人たちのおかげだ。よくぞ出会えたと思う。

そして、それらは全体の一部に過ぎないことも知っている。全部は手に入らない。手にできるのは、ご縁のあった限られたものだけだ。たとえて言うなら、「人生、贈答カタログの法則」。無駄に分厚くキラキラを並べているカタログをうきうきと眺めても、私がもらえるのは、たったの一つだけ。だって、そんなに払ってないのだし。

ようやく一気にこの原稿が進んで、長旅をしてきた一日が暮れる。ちゃんと現実に着地した。私は、花と自らを支えつつ、しょぼい日常でも歩みを続ける。原稿がギリギリになったおかげで(?)、立教大学が55年ぶりに箱根駅伝に出るという朗報に出会えた! お正月が待ち遠しい。

(7期 安孫子)

<<Kissの会は、RSSC同窓会ホームページへの投稿サークルです>>

<<Kissの会は、RSSC同窓会ホームページへの投稿サークルです>>

【Kissの会 連絡先】 kiss7th.rssc@gmail.com

【投稿履歴/Kissの会 webサイト】 https://kiss7th.jimdo.com

この記事の投稿者

最新の投稿記事

会員皆様からの投稿2026年3月11日【Kissの会 第221回投稿】「伏見のお酒を嗜む」

会員皆様からの投稿2026年3月11日【Kissの会 第221回投稿】「伏見のお酒を嗜む」 会員皆様からの投稿2026年3月1日【Kissの会 ゲスト投稿no.140】「弱い紐帯の夜~泡立つ別れ」

会員皆様からの投稿2026年3月1日【Kissの会 ゲスト投稿no.140】「弱い紐帯の夜~泡立つ別れ」 会員皆様からの投稿2026年2月21日【Kissの会 ゲスト投稿no.139】「天平の遺産を訪ねて」

会員皆様からの投稿2026年2月21日【Kissの会 ゲスト投稿no.139】「天平の遺産を訪ねて」 会員皆様からの投稿2026年2月11日【Kissの会 第220回投稿】「北海道・北東北の縄文遺跡群を訪ねて」

会員皆様からの投稿2026年2月11日【Kissの会 第220回投稿】「北海道・北東北の縄文遺跡群を訪ねて」