「認知症」に思う

4期生 大戸澄子

最近書店を見て歩いていると、高齢者による「老後の生き方」本が、沢山並んでいることに驚いてしまう。書き手は圧倒的に女性が多い。表紙を見ているだけで、彼女たちの生き生きとした毎日の生活ぶりがうかがえて嬉しくなる。なかなかの売れ行きらしい。

先日、これらの生き方本の隣の、認知症関係の本が並ぶ棚から1冊の本を購入した。

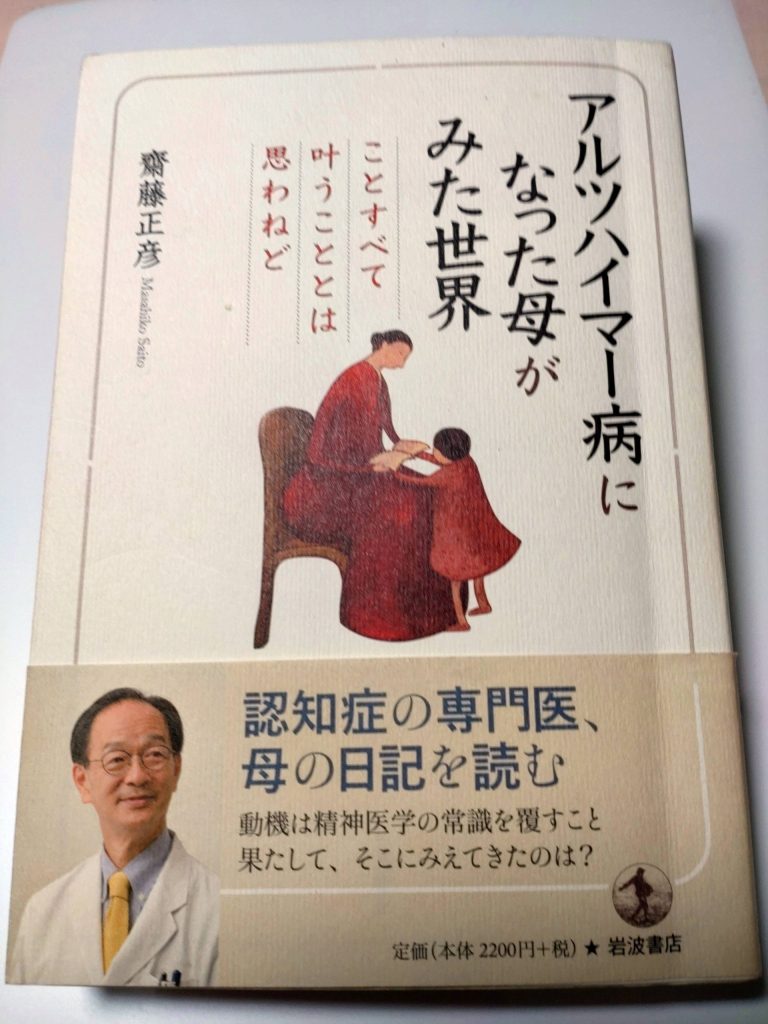

「アルツハイマー病になった母が見た世界」(岩波書店)、作者は認知症専門医である長男の齋藤正彦氏(都立松沢病院名誉院長)だ。アルツハイマー型認知症によって自宅での生活が難しくなり、84才で老人ホームに入居することになった母親が、87才で亡くなるまで書き続けた日記から見た、また認知症患者本人が損なわれた認知機能を通じて、外界をどう見、感じていたかの記録である。

母親は64才で夫と死別、その後自由な時間を得て、やり過ぎと思われるほど多くのことに生き生きと取り組んでいた。教会での活動や聖書の勉強会、短歌の会、古典文学研究会、ピアノのレッスン、スペイン語学習、外国人への日本語教育、海外旅行等々。しかし、母親を支える力であったはずのこれらの活動が、認知症の発症により、母親の苦痛をより一層拡大する要因になってしまったのだ。もう少しのんびりと暮らしていたら、高齢なら当たり前と思われる能力の低下に日々直面し、苦悩するようになったのだ。

自身の認知機能の低下とそれによって生じる生活上の不安、日々の小さな失敗が自己評価を一層低下させていく。底なし沼でもがいているような、日記の行間にあふれ出る不安と怯えの言葉に、何とも言えない思いに引き込まれてしまうのだ。

この本を読み終え何よりもショックだったのは、日々こんなにしっかり学び、活動し、生きていた人が、認知症を発症してしまうという事実だった。認知症発症のメカニズムを知っても、なかなか納得できない。さらに、アルツハイマー型認知症の患者は、かっては自分の物忘れや認知機能の低下を自覚できていないといわれていたそうだが、日々の生活能力や認知機能の低下に戸惑い、最後まで不安を抱き、苦しみながら生きているということがわかったことだ。

今年に入り認知症に関する本を何冊か読んだが、このように当事者自身が語るものはなかったように思う。認知症という状態が誰にでも起こりうる超高齢化社会に生きる私たちに、とても参考となる心打たれる1冊であった。

先日、新しいタイプのアルツハイマー病治療薬の製造販売が、承認される見通しとなったことが話題になったが、まだ多くは期待できそうにない。私自身といえば、日々老化への不安を感じながらも、この母親のように毎日を精一杯生き、充実したものにしたいと思うのだ。

老人ホームの母親の部屋に遺されていたノートに、最後に詠んだ一首が書かれており、心を揺さぶられた。

ことすべて叶うこととは思わねど己が歩みをますぐにゆかむ

この記事の投稿者

最新の投稿記事

期生会2026年1月14日14期生会 クリスマスワークショップ、懇親会開催の報告

期生会2026年1月14日14期生会 クリスマスワークショップ、懇親会開催の報告 十四期生会2025年9月27日14期生会 総会・講演会・懇親会の開催報告

十四期生会2025年9月27日14期生会 総会・講演会・懇親会の開催報告 期生会2025年1月31日【14期生会】14期生会総会・懇親会 開催報告

期生会2025年1月31日【14期生会】14期生会総会・懇親会 開催報告 期生会2024年9月30日【14期生会】本科佐々木ゼミ「山と海の美術館を巡る旅」

期生会2024年9月30日【14期生会】本科佐々木ゼミ「山と海の美術館を巡る旅」