今春、ハン・ガンさん(2024年度ノーベル文学賞/右写真)の『採食主義者』と『少年が来る』を読んだ時、新しい文学、特に小説を読むのはぼつぼつ止めにしようと思いました。いまの年齢に親しむ私の精神と肉体に、鋭敏な感性と身体から生まれる文学はもう相応しくない、多少時間が経過した著作を読んだ方が良いと感じました。現在の私には20世紀に書かれた“準古典”が一番フィットします。その中のひとつに宮崎駿さんの『風の谷のナウシカ』(雑誌掲載:1982-1994)があります。

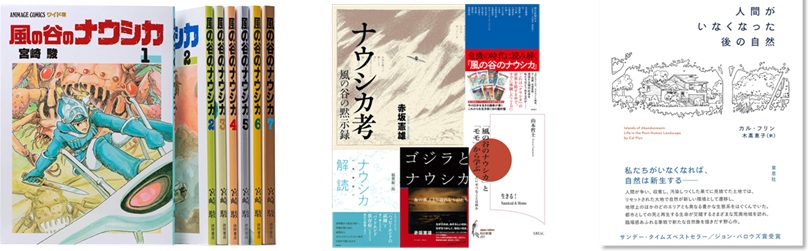

『風の谷のナウシカ』は皆さん全員がご存知でしょうし、多くの方はアニメ映画(1984)でご覧になったと思います。ただ、アニメ映画は漫画版『風の谷のナウシカ』全7冊(下写真左)の完成前の作品であり、一冊目と二冊目半ばまでの要約に過ぎず、その内容もアニメ映画としてヒットさせるため、宮崎駿さんによると「(アニメ版は)何百人ものスタッフを率いている以上テーマはみんなが納得するもの、公的なものでなくてはならない」と考えて、ナウシカがエコロジーの使徒となって自らを犠牲にしつつ世界を救済するシンプルで心地のよい<予定調和の物語>になっています。

一方、「漫画は非常に個人的なもので、誰にも迷惑をかけるものじゃないから、自分の好きなものを書く。ハッピーエンドにする必要がない」と発言しています。このことからも宮崎駿さんが本当に書きたかったのは漫画版ナウシカだと考えます。また、全7冊の累計販売部数は約1700万部だそうですが、完読した方は案外少ないのではないかと推察しています。

漫画版(徳間書店アニマージュワイド版)は、茶色のモノトーンで人物の動きがぎこちなく、文字も小さくて集中力を欠くとストーリーが分からなくなります。そして何より、漫画らしい気楽さや軽快感がほぼありません。読者に相当のリテラシーと労力を強いるのです。あたかも、聖典か黙示録あるいは民族神話を読んでいる気がします。

では、なぜ繰り返し読むのか。多分、それは読者の努力に応じて ―つまり読めば読むほど、考えれば考えるほど― 「そのように理解して良いのか?!」と切り返してくる強い力を持っているからです。このように感じるのは私だけで無いようで、漫画版『風の谷のナウシカ』の解説書や研究レポートは数多く発表されています(上写真中はその一部)。作品と関連図書を交互に読んで理解を深める稀有な漫画と言えます。

少しだけ漫画版の内容に触れると、ナウシカが生きるのは「火の7日間」で高度産業社会が滅びて、国家は統治能力と国民意識を失い、地域共同体(=「風の谷」)が内政・外交を担う中世期まで逆戻りしたような世界です。その世界で、ナウシカは次のように語ります。

・(幾度かの死産の後に生まれたナウシカを)「母は私を愛さなかった…」

・(世界を破壊した最終兵器「巨神兵」に)「オーマ あなたは私の自慢の息子です」

・(物語の結末において)「ちがう いのちは闇の中のまたたく光だ!!」

これらのコトバだけでも、アニメ版との違いを十分感じて戴けるのではないかと思います。

漫画版のナウシカは、光が闇を倒し、秩序が混沌を制する、おだやかで賢い人間たちだけの未来像を否定します。光と闇、清浄と汚濁の共存、これこそ生命の本質であり、だから「苦界にあっても生きる喜びや輝きがある…」と語ります。『風の谷のナウシカ』は、どの様な壊滅的な破壊が起こったとしても、どこかに生命は残り、生き続くであろうことを暗示してくれる私の大切な作品です。(7期生杉村)

-付記:上写真右の『人間がいなくなった後の自然』もナウシカ理解に役立つ内容でした-

<<Kissの会は、RSSC同窓会ホームページへの投稿サークルです>>

【Kissの会 連絡先】 kiss7th.rssc@gmail.com

【投稿履歴/Kissの会 webサイト】https://rssc7thkiss.jimdofree.com/

この記事の投稿者

最新の投稿記事

会員皆様からの投稿2026年2月21日【Kissの会 ゲスト投稿no.139】「天平の遺産を訪ねて」

会員皆様からの投稿2026年2月21日【Kissの会 ゲスト投稿no.139】「天平の遺産を訪ねて」 会員皆様からの投稿2026年2月11日【Kissの会 第220回投稿】「北海道・北東北の縄文遺跡群を訪ねて」

会員皆様からの投稿2026年2月11日【Kissの会 第220回投稿】「北海道・北東北の縄文遺跡群を訪ねて」 会員皆様からの投稿2026年2月1日【Kissの会ゲスト投稿no.138】「図書館が変わる時」

会員皆様からの投稿2026年2月1日【Kissの会ゲスト投稿no.138】「図書館が変わる時」 会員皆様からの投稿2026年1月21日【Kissの会 第219回投稿】「持続可能なファッションの選択」

会員皆様からの投稿2026年1月21日【Kissの会 第219回投稿】「持続可能なファッションの選択」