昨年より研究会では、ネイチャーポジティブ実現に向けた一歩である市民モニタリング活動を行っていますが、より多くの方に生物多様性を考えてもらう機会として、2025年5月13日に池袋キャンパスで『いきもの調査体験』のイベントを実施しました。

従来のいきもの調査は、専門家がいなければ種の同定をすることが難しいとされていますが、今回は立教大学スポーツウエルネス学部准教授で、RSSCの「社会の持続可能性と環境問題」を担当されている奇二正彦先生より、スマートフォン用アプリを使った方法をレクチャーしていただいた後、実際にキャンパスに出ていきものを調査するという活動内容でした。研究会以外の方にも参加していただき、多くの方が生き物調査を体験する機会となりました。

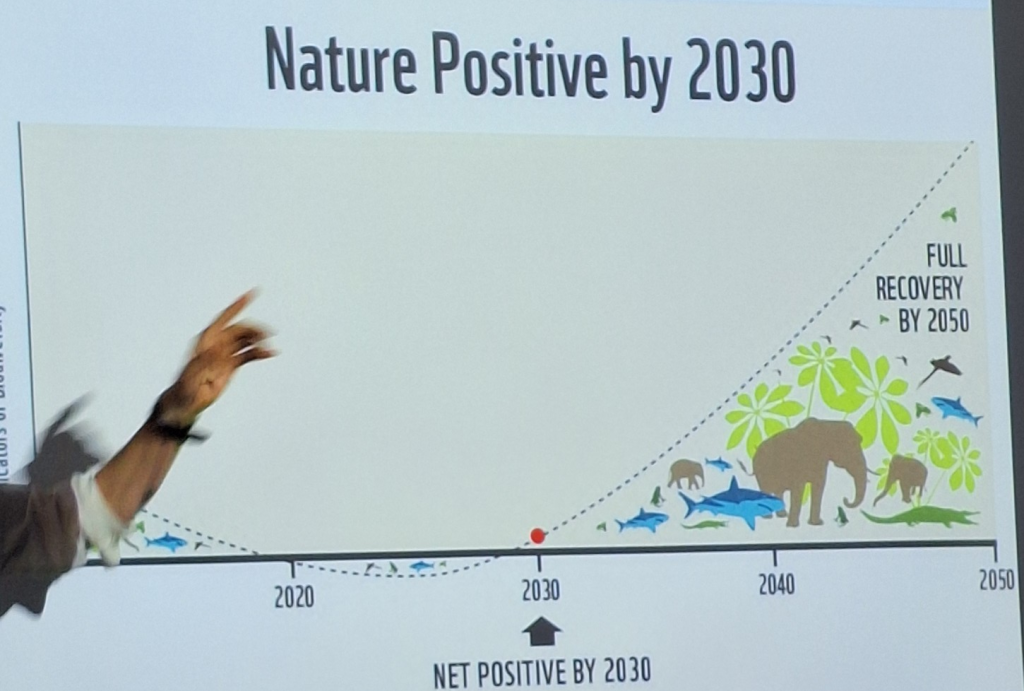

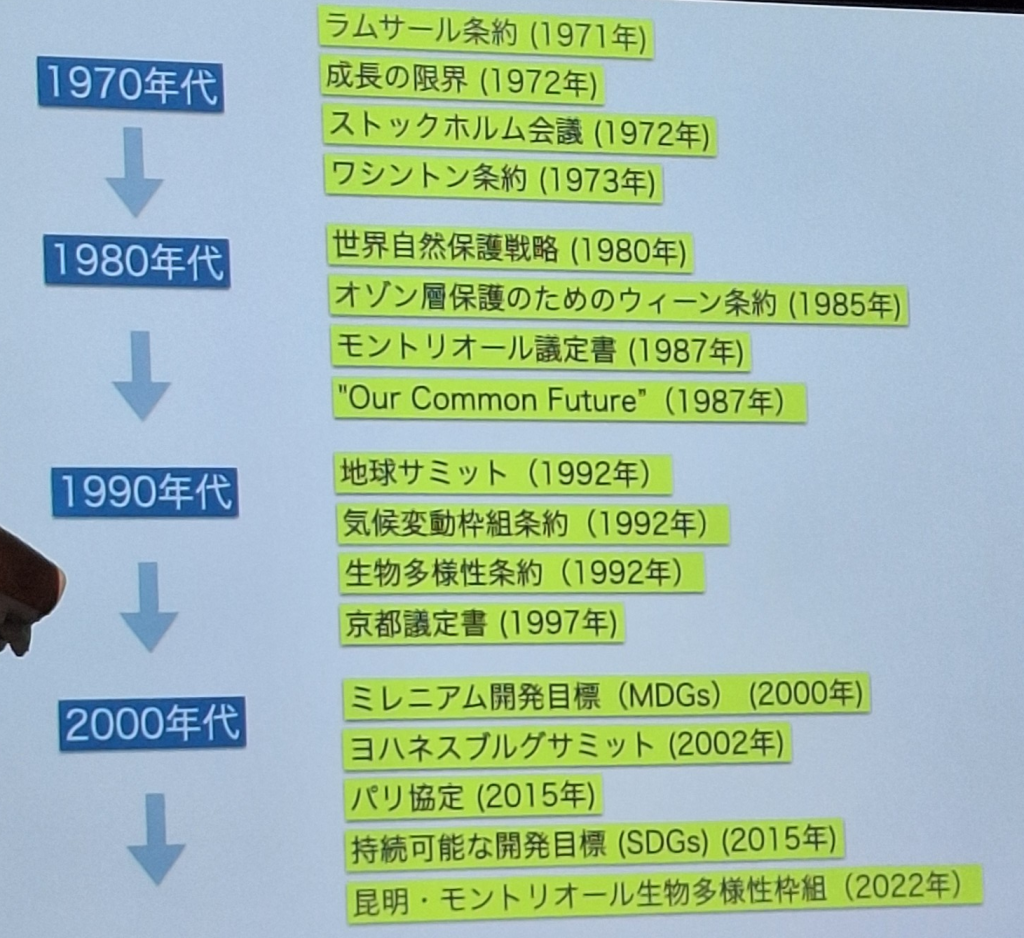

まず最初の30分程は、なぜ生物多様性を今考える必要があるのか、いきもの調査はどうして必要なのかといった講義を受けました。自然を残す「保護」では、もはや生物多様性を守ることができず、人の手を入れることで環境を保つ「保全」が必要であることを知り、一人一人の行動がいかに重要かを認識しました。そして「保全」をするためには、まずはいきもの調査が必要であること、それが無ければ正しい保全計画策定ができない、といういきもの調査の重要性も学びました。

その後二つのアプリをスマートフォンにダウンロードして使い方を練習し、いざキャンパスへ。先生にアドバイスを頂きながらいきものを探し、それぞれが見つけたものを写真に収め記録します。いきものを探してその名前を同定する作業に、皆さん夢中になり楽しんでいる様子でした。1時間ほどの調査の後皆さんの記録を共有すると、植物16種、動物11種という想像以上の数になりました。この結果は奇二先生より「としま生きものさがし」という豊島区内生態調査に報告が上がる予定です。

最後に、このような活動は、ネイチャーポジティブ達成の為のみならず、いやなことを忘れられるなどメンタルへの好影響も考えられるのでは、という先生の研究を交えた話もお聞きし、参加していた精神科医の方からも賛同の声が上がりました。

楽しみながら社会貢献ができ、自身の健康にもつながる活動です。ネイチャーポジティブ達成の一助となれるよう、今後も様々な活動をしていきたいと思います。

RSSCシニアプロボノ研究会 15期 長江朝子

【使用したアプリのご紹介】

◆Biome

ゲーム感覚で利用できる仕組みが盛り込まれています

◆iNaturalist (英語アプリの日本語版)

正しい同定と認識されると論文にも使用できるデータとして記録されます

【連絡先氏名・メールアドレス】

代表者 ウイックスかおり rsscsrprobonodsk@gmail.com

この記事の投稿者

最新の投稿記事

社会貢献サポートセンター2025年12月4日『RSSCシニアプロボノ研究会』活動報告2025-㉓ 第6回市民モニタリング ~秋に生息する水生生物の実態調査~

社会貢献サポートセンター2025年12月4日『RSSCシニアプロボノ研究会』活動報告2025-㉓ 第6回市民モニタリング ~秋に生息する水生生物の実態調査~ 社会貢献サポートセンター2025年11月14日『RSSCシニアプロボノ研究会』活動報告2025-㉒ ~ハンドメイドクラブ発足『新しい方向のハンドメイドをめざして』~

社会貢献サポートセンター2025年11月14日『RSSCシニアプロボノ研究会』活動報告2025-㉒ ~ハンドメイドクラブ発足『新しい方向のハンドメイドをめざして』~ 社会貢献サポートセンター2025年11月5日『RSSCシニアプロボノ研究会』活動報告2025-㉑ ~都市の遊休農地活用プロジェクト 第二弾 ”収穫の秋”~

社会貢献サポートセンター2025年11月5日『RSSCシニアプロボノ研究会』活動報告2025-㉑ ~都市の遊休農地活用プロジェクト 第二弾 ”収穫の秋”~ 社会貢献サポートセンター2025年9月27日『RSSCシニアプロボノ研究会』活動報告2025-⑳ ~近代的な渋谷だけでない、もう一つの渋谷を訪ねて~

社会貢献サポートセンター2025年9月27日『RSSCシニアプロボノ研究会』活動報告2025-⑳ ~近代的な渋谷だけでない、もう一つの渋谷を訪ねて~